في محراب الكلمة، يقف الشاعر كمسؤول يمتلك مفاتيح الأرواح، لا بقوة الصوت، بل بعمق الاختيار. إن عملية انتقاء النصوص الشعرية هي فعلٌ فلسفيّ عميق، يحدّد بوصلة التأثير، ويرسم خريطة العبور إلى وعي المتلقّي وقلبه. فكلّ كلمة يختارها، وكلّ صورة يرسمها، وكلّ إيقاع ينسجه، هي بمثابة نبضة من روحه، تعكس مدى معرفته واطّلاعه.

ومن خلال استماعي وقراءتي للعديد من القصائد، وبما أن لي باعًا في الشعر نظمًا وتذوقًا، فإن قراءتي تكون أكثر عمقًا، واستماعي أكثر دقّة لما يُطرق على مسامعي. لذا، أجد أن بعض القصائد قد بُنيت على أسسٍ وأركانٍ رفيعة، وضع فيها الشاعر "سِكّة" لا يحيد عنها، لا خوفًا ولا التزامًا جامدًا، بل حبًا وإخلاصًا للرسالة. إنها سِكّة بُنيت على ما وصل إلينا من روايات مسندة، وأحاديث صحيحة على لسان المعصوم. حتى في الوصف والمدح، يكون النصّ منضبطًا بالعقيدة السليمة، والرثاء مستندًا إلى الشريعة، والحب منطلقًا من الفطرة النقية.

أما إيصال العِبرة والحكمة، فبحسب المنطق الإلهي، والحماس يكون وفق ميزان العقل. فيُنظَم الشعر عبر توظيف آية، أو رواية، أو دعاء، ويتمّ ربط الموضوع بالإمام المعصوم ربطًا واقعيًا. ومن خلال استماعك لنصوصهم، تلمس اطّلاعًا واسعًا على مؤلّفاتٍ لأصحاب اختصاص، وذلك يعود إلى وعي الشاعر ذاته، ودقّة الرادود في الاختيار؛ ذلك الاختيار الذي يُعلي شأنه أو يُسقطه!

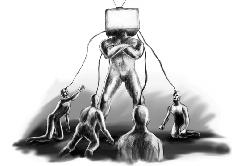

فبعضهم – للأسف – يأسرون المتلقّي بسلاسل من أفكارٍ خارج حدود الفقه، ويقرؤون على منابرهم أساطير وخرافات بأساليب درامية تُغري عقول البسطاء. وهنا لا بدّ من تسليط الضوء على هذه القضيّة؛ فالمنبر رسالة، والقصيدة رسالة، وهذا الجيل – غالبًا – لا يطّلع على التاريخ، بل يعتمد في تشكيل عقيدته وولائه على ما يسمعه من القصائد. فإن وُجد فيها خلل – ولو بسيطًا – في المفردات أو التراكيب، اختلّت معها العقيدة، واهتزّ التمسّك بالإمام وبالشريعة.

لذا، يقتضي الأمرُ التأنّي، والتركيز، والدقّة في الانتقاء. فبعض الرواديد أصبحوا متميّزين، تُعرف أسماؤهم وتُقدّر قصائدهم، لدقّة اختياراتهم. فنراهم يجعلون من القصيدة رسالة، ومن العَبرة طريقًا لترسيخ الحبّ والعقيدة الرفيعة، وبيان عظمة المحبّة لأهل البيت (عليهم السلام).

إن الشاعر الحقيقي هو من يدرك أن الكلمة أمانة، وأن الفنّ مسؤولية. لذا، ينبغي أن يتجاوز اختياره للنصوص مجرّد الجماليات السطحية، ليغوص في أعماق المعنى والصدق. فالنصوص التي تفتقر إلى العمق، أو تتّسم بالابتذال، أو تخلو من الروح، تترك أثرًا وخيمًا في المتلقّي. تتحوّل القصيدة حينها إلى مجرّد رنين أجوف، لا يلامس الوجدان، ولا يثير الفكر، بل تصيب المتلقّي بخيبة أمل، وتُفقده الثقة بقيمة الكلمة، وتُسهم في تدهور الذائقة الأدبية.

النصوص غير الصالحة تُشوّه القضيّة الحسينية، وتُعتم نور المعرفة، وتُشتّت انتباه المتلقّي عن جوهر القضية.

وفي المقابل، فإن النصوص ذات القيمة الأصيلة، التي تتميّز بالرسالة والعمق الفكري والجمال الروحي، تُحدث أثرًا تحويليًا. إذ تصبح القصيدة نافذة يطلّ منها المتلقّي على معارف جديدة، وربما تكون مرآة للتاريخ الذي يجهله البعض. حينها تكون القصيدة منارًا يهتدي به، خاصةً أن الإقبال على روايات واقعة الطفّ محدود.

والشاعر هنا يتحمّل مسؤولية الاطّلاع الدقيق، وتجسيد تلك الروايات شعريًا وفنيًا. لا باعتبارها مجرّد إعادة سرد، بل بوصفها استجلاءً لفلسفة عظيمة، ونبضًا حيًّا ينبع من وجدان الإنسان. فالقضية الحسينية، بما تحمله من قيم التضحية، والشجاعة، والعدالة، والمقاومة، لا تنحصر في زمان أو مكان، بل تُعدّ رمزًا عالميًا للنضال من أجل الحق.

وهذه الروايات ليست حكاياتٍ فحسب، بل نصوصٌ حيّة، تحمل دلالاتٍ عميقة، وتُقدّم دروسًا خالدة. وعندما يستقي الشاعر من هذه النصوص الموثوقة، يمنحها بُعدًا فنيًا وروحيًا، ويزيدها قوة بالمصداقية والأصالة. فالشعر المستمدّ من معين القضية الحسينية، يصبح جسرًا يربط الأجيال بماضٍ مجيد، ويُحيي القيم النبيلة في النفوس.

إنّ أثر هذه النصوص المستقاة من جوهر القضية الحسينية، يكون عظيمًا في وجدان المتلقّي. فهي تثير فيه حزنًا نبيلًا، وتُشعل جذوة الثورة ضد الظلم، وتُعزّز قيم الإباء والكرامة. وهي تلقّنه درسًا بليغًا: أن التضحية من أجل المبادئ لا تذهب سُدى، وأن الدم المراق في سبيل الحقّ هو وقود الثورات ومصباح الهداية.

مسؤولية الشاعر في اختيار نصوصه مسؤولية أخلاقية وفنية عميقة. فعليه أن يكون أمينًا على الكلمة، مدركًا أن لكل اختيار أثرًا لا يُمحى في وعي المتلقّي.

وعلى الرادود مسؤولية – ربما – تفوق مسؤولية الشاعر، لأنه هو من يوصل تلك الكلمة، فإن أحسن الاختيار، أحسن الغرس، وإن أساء، زرع شوكًا في عقولٍ وأرواحٍ عطشى للحقّ والهدى.

اضافةتعليق

التعليقات